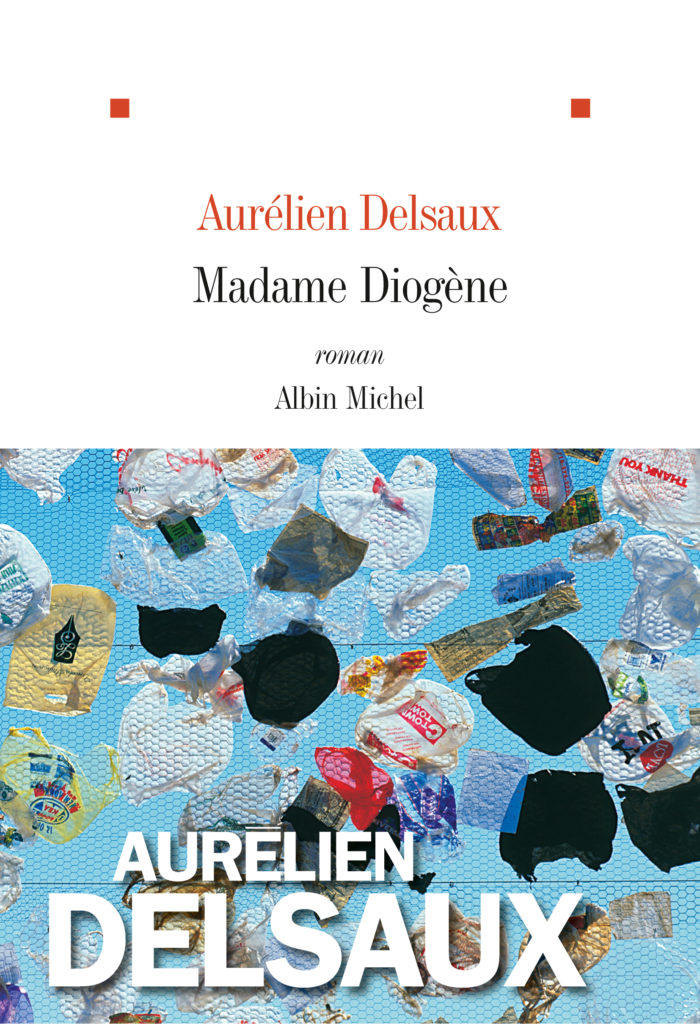

Parution le 08/2014 aux éditions Albin Michel,

144 pages, 13€50.

Le roman s’ouvre comme une pièce de théâtre. Il y a des bruits extérieurs, des personnages que l’on entend parfois, mais ne sont visibles pour le spectateur qu’un seul lieu, l’intérieur d’un appartement, et qu’un seul personnage, une vieille femme. Qui est-elle ? Quel est son âge ? On ne le sait pas. Cette femme vit seule et ne parle pas.

Dès lors, la plume d’Aurélien Delsaux multiplie les descriptions de lieux, de bruits et de mouvements, le roman ne vivant que grâce à la puissance de ces images qui s’offrent aux yeux des spectateurs dans un silence horrifiant. Les pièces de l’appartement, sordides, révèlent des montagnes de détritus de toutes sortes au-travers desquelles cette vieille femme a creusé des galeries, des refuges, un terrier. On observe ce personnage étrange qui se déplace à quatre pattes, cette créature sauvage qui gravite avec souplesse dans son univers d’immondices, et l’on se retient de fermer les yeux lorsqu’elle se soulage à même le sol, ce sol qu’elle foule ensuite de ses mains, de ses pieds, de sa langue.

Tout est écœurant, étouffant. L’odeur qui s’exhale des moisissures de toutes sortes, les cafards qui grouillent, les puces qui sautent, les mouches qui bourdonnent incessamment – cette puanteur bruyante donne le tournis, on voudrait partir, ne plus regarder ce spectacle d’un goût douteux. Et pourtant. On regarde toujours. Pour comprendre de quelle folie souffre cette femme, et assister à sa délivrance – car assurément, elle ne peut pas rester ainsi, couverte de verrues et d’escarres au milieu de ses déchets…

« Le front collé au sommet de la grande baie, allongée sur le ventre, les coudes calés contre des livres couverts de moisissures, elle regarde le ciel, guettant déjà devant elle la nuit.

C’est début décembre, et les journées courtes font un long crépuscule entre la nuit et la nuit. Le matin se lève pourtant depuis trois jours sur un ciel dégagé ; mais l’aurore est brève, une chape de nuages vient rapidement peser sur la ville, et même midi reste terne.

Cette lumière continûment lisse et fade la rassure, sans éblouissement, sans aucune éclaboussure de soleil, sans une lueur. Elle passe ici de longues heures d’habitude à regarder sur le boulevard les voitures toujours aller, venir, ne s’arrêtant pas, et sur les trottoirs les gens faire de même : aller, venir, ne pas s’arrêter. »

Sans ménagement, l’auteur nous précipite dès les premières lignes dans l’étrange folie de cette femme. C’est brutal et inattendu, et cela risque d’effrayer de nombreux lecteurs : car il faut bien l’avouer, la quatrième de couverture ne prépare pas le lecteur à la barbarie des mots d’Aurélien Delsaux. En effet, il aurait été sage que l’éditeur publie, à la suite de la présentation du livre, une simple définition du syndrome de Diogène afin d’éviter les malentendus liés à sa méconnaissance.

«Le syndrome de Diogène est un dérèglement du comportement chez la personne qui se traduit par deux troubles associés : l’incurie et la syllogomanie. L’incurie est une absence totale d’hygiène personnelle et la syllogomanie est un trouble obsessionnel compulsif qui conduit à amasser ou à ne pas jeter un grand nombre d’objets inutiles voire de déchets, même si leur accumulation cause des inconforts majeurs. »

(Source : http://www.toulouse.fr/web/environnement/sante-environnementale/syndrome-de-diogene)

« Elle a ri dans son demi-sommeil, et soudain rouvre les yeux. S’est entendue rire. Se demande qui est là. Le Gros tambourine encore, plus insistant aujourd’hui que les autres jours.

Pour se rassurer, elle caresse lentement ses longs et poisseux cheveux blancs, auxquels la crasse donne des reflets jaunes et gris. (…)

-Ta race, vieille conne ! Tu m’ouvres ou j’nique ta porte ! »

Malgré sa brutalité apparente, ce premier roman d’Aurélien Delsaux révèle une plume adroite et expressive, dont le style ne souffre d’aucune imperfection et révèle un vocabulaire riche et soigné. L’écriture est belle, poétique, imagée. Aurélien Delsaux parvient à dire beaucoup en très peu de mots et offre un rythme élaboré à ses écrits grâce à une ponctuation réfléchie qu’accompagnent des figures de style bien pensées.

« Dans de pâles éclairs de lucidité, elle se demande ce qu’elle fait là, à ce poste de vigie, y passant la majeure partie de ses journées. Et alors ce n’est pas la vanité de ses journées qui l’étonne, le vide de sa vie, mais au contraire qu’il y ait encore quelque chose, qu’il se passe, malgré tout, encore quelque chose : que l’on y soit encore. »

Ce roman risque de déranger par sa bizarrerie apparente qui consiste à décrire avec finesse une crasse abominable, aussi répugnante que malodorante, et à raconter avec douceur et poésie cette vieille femme effrayante, couverte de verrues et de bestioles, qui semble échappée d’un conte de sorcières. C’est cette étrangeté qui témoigne du talent d’Aurélien Delsaux, car les apparences sont trompeuses : ce n’est pas la maladie que dénonce l’écrivain, mais bien le monde moderne et son égoïsme malheureux.

Ainsi, ce n’est pas réellement la folie qu’exprime ce roman d’Aurélien Delsaux, pas plus que le dégoût pervers pour ce que l’Homme ne comprend pas, mais plutôt la solitude extrême – ici mise en mots et en images. Une solitude qui ronge l’esprit et l’aliène ; une solitude comme un piège infernal. Dès lors, l’écrivain révèle implicitement cette capacité des Hommes à fermer les yeux sur le malheur d’autrui ainsi qu’à fuir ce qui les inquiète et bouleverse leur quotidien.

« Cela durait des heures : elle regardait les miettes tombées de son manger ou, à force de grattements, les pellicules et les croûtes de sa chevelure et de son crâne. C’étaient des voies lactées, des myriades d’étoiles, mieux qu’un plan de l’univers existant, un univers neuf, tout entier sorti d’elle, parfait. Du regard elle interpellait les objets autour d’elle, comme l’enfant fait de ses poupées et peluches. Et le silence de toutes ces choses l’étonnait. »

Allongée sur ses déchets, entourée d’images publicitaires affichant des couples heureux et souriants, cette vieille femme regarde tout ces objets entassés, des centaines d’objets, et c’est sa solitude qu’elle observe. Ses pensées atteignent une forme de lucidité exacerbée, un regard neuf sur le monde car débarrassé de ses envies de possession, de sa jalousie envers autrui, de sa recherche désespérée de compagnie. Ce regard, emprunt de cette même sagesse qu’expérimenta Diogène lui-même, ce philosophe Grec né en 413 avant Jésus-Christ et qui possédait un regard exceptionnellement critique sur la société d’alors, accuse la bêtise du monde et sa folie infernale.

« En vérité, quand ils se seront débarrassés d’elle, quand recommencera la guerre, quand tous ils se saigneront les uns les autres, ils s’endormiront dans les larmes, ceux-là qui chassaient l’araignée de leur séjour, mais dans leur cœur hébergeaient des scorpions. »

Le syndrome de Diogène est actuellement toujours inexpliqué, bien que reconnu par les médecins et facilement identifiable à ses symptômes. De temps en temps, les journaux régionaux présentent de nouvelles victimes de ce syndrome et suscitent l’étonnement des lecteurs, qui ne connaissent pas cette maladie rare bien que celle-ci touche cependant de plus en plus d’individus.

C’est le cas d’Aurélien Delsaux, qui a fait connaissance avec ce syndrome grâce à une émission diffusée sur les ondes radios. Profondément touché par les descriptions faites des symptômes et de leurs conséquences, l’écrivain s’est laissé envahir par une foule d’images qui l’ont incité à écrire ce roman.

Il ne faut donc pas lire cet ouvrage comme un témoignage, puisque Aurélien Delsaux ne connaît personnellement aucune victime du syndrome de Diogène, mais plutôt appréhender ce récit théâtral comme une possible interprétation de cette maladie, une piste de compréhension non seulement de ce syndrome étrange, mais surtout des personnes qui en souffrent.

Ainsi Madame Diogène est, au-delà d’un exercice littéraire réussit, un appel poétique à la solidarité et à la bienveillance envers ces personnes isolées et souffrantes qui ne demandent rien alors qu’elles éprouvent de réels besoins.

« Ce sont de petits carrés noir et blanc, crénelés de crème. Il y en a là une dizaine de pages tout au plus, mélangées, sans plus aucun lien chronologique ni géographique entre elles : débris de temps, débris d’espace, débris d’ombre et de lumière. Elle ne reconnaît rien, ne devine même pas qu’il y a là quelque chose, quelqu’un à reconnaître. Comme si c’était des photos de vacances : celles d’un inconnu, dans un pays et dans un temps qui n’auraient jamais existé. Certaines sont tâchées.

Il est un arbre pourtant qui lui dit quelque chose.

C’est un peuplier ; c’est, sur les photos, le plus haut des arbres, le plus droit, comme un mât de navire ou de chapiteau, comme si c’était l’axe du monde, comme s’il tenait la toile du ciel. Ses petites feuilles pâles frémissent, petites mains applaudissant le vent, la lumière, dans un bruit de papier qu’on froisse, ou de feu.

A côté d’elle, une, deux mouches encore, qui se nettoient les pattes, plaquent leurs trompes à la surface d’un bout de bois, aspirent, tâtonnent, repartent. Hébétée, elle les regarde longtemps où elles ne sont déjà plus : énorme verrue noire sur son poignet saillant, tache sale sur un débris de faïence.

Elle soupire devant l’arbre, cherchant parmi ses branches les mouches envolées. »

295 comments

Comments are closed.